文│簡子傑

藝評人/策展人/台灣藝術大學與台北藝術大學兼任助理教授/台新獎觀察團提名人

如同陳貺怡在〈繪畫的真理:談齊簡的《表面證物:公園》〉中所觀察到的,齊簡的創作涉及了某種「繪畫真理」的追尋,然而,隨著在當代思潮中存有論朝向具體事物的某種轉向,也致使了「齊簡在探索繪畫的真理之餘,曉得避開哲學思辨的枯燥,回到個人日常生活的經驗之中,在那裏畫家的思維明顯的是一種形式思維」,[1]然而,在他最近的個展「穿越後花園」中,獲得實現的是一種什麼樣的形式思維?從脈絡的角度來看,齊簡在研究所時期的指導教授陳志誠曾提出所謂「繪畫體素」,[2]其憑藉的是一套著重於西方現當代藝術史的形式思維—參照,到了齊簡這裡,與日常生活的親近,對其形式思維與繪畫真理的探詢,產生了什麼樣的轉變?

* * *

「穿越後花園」當然提供了不少形式線索,但為這裡的形式劃定輪廓的東西,卻有著不同於上個世紀現代藝術中的大寫形式主義意涵,事實上,就如同陳志誠意義下的「繪畫體素」是一種包含了媒介的物質屬性與身體的複合性概念,在「穿越後花園」中的形式,也指向了混雜著某種空間經驗的主觀陳述,在展覽自述中,齊簡便指出,「花園」這個概念源自他行走在城市空間的生活經驗:「在工作室的途中,我總是在小巷間穿行,擁擠的巷道內,居民把花盆植栽放置在馬路上,這些門前盆栽所形成的『花園』景象,是現實,是形式,也是空間鬥爭的文化測度;為了展示,也為了佔領」。

於是齊簡在展場入口處,展出了幾座以水泥翻製的警示錐,這些原本材質應是橘色塑料的錐形體下方,還裝設了方便移動的輪子,而在展場各處散置的盆栽,不僅盆器被翻製為水泥,植物本身也以實物翻鑄成銅[3]——在這些主要採取裝置型態的作品「微塵系列」中,意象通常具指向某種日常經驗,例如,對於經常必須在巷弄間找車位的觀眾來說,警示錐與盆栽固然召喚出某種日常性,但更重要的,儘管它們在島國生活中喚起在地的日常陰暗,在齊簡的展覽中,這些人工物卻顯得合宜有度,因為它們在展覽中早已成為內容被抽空卻餘韻猶存的形式,讓你在認識到它曾經所是之餘,卻也褪去了行走巷弄時的不快遭遇,就如同齊簡所闡釋的「花園」,與其說是萃取自散落於公共空間中的私人路障的形式,在展呈狀態中卻獲取了另一種秩序與形式,當然它們並非基於感官意義的視覺形式,但相較於真實的盆栽,某種怪異感還是滲透進這些翻鑄為銅的永恆植物。

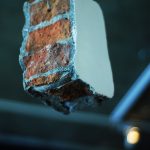

怪異感也出現在齊簡在畫廊入口的整片落地窗前以鋼索穿透並懸吊的莫名物件,這件名為《破磚》的作品,其內裡是由紅磚砌堆而成,但在它較為完整的兩個面上,一面保留了水泥牆面的粗糙感,另一面上過漆的平面卻經歷了細膩打磨而異常光滑,我們才發覺,這個物件是一面磚牆的殘骸,它的兩面分別面向室內與戶外,如今卻更像肉販攤位上高掛的一塊肉品,赤身裸體卻已與原生狀態拉出一段材料化的人工間距,如同總是與內容拉出間距的藝術形式,但這些殘骸透露的強烈物性卻凸顯著作為可用之物的過往,對照於早已亡佚的使用性脈絡,它們彷彿無主的化身(double),在「微塵花園」中的形式就像生活經驗中的不經意疊影,平常我們可以視而不見,然而一旦察覺形式與現實間的緊密交織,便難以擺脫猜疑,猜疑針對的是既是物的現實身份,也是羅列於藝術歷史中的形式身份。

* * *

另一方面,相較於形式係沾染著現實痕跡的「微塵花園」系列,在「穿越後花園」中,本展另外一個主要系列「花園」,雖看似具有明顯的繪畫形式特徵,卻將繪畫存有的形式議題感導向製作過程:其中的繪畫主題的「花」,並非藝術家手繪的勞動成果,而是在一連串製作工序後執行出的「繪畫性成品」,這些花是布料上的既有圖樣,齊簡先是購買了印有花朵的布料,接著透過絹印等技巧將顏料覆蓋於布料上其他的花,藉以製造出背景,並將布料上原來四方連續的花從圖案的裝飾性層次擢升為繪畫性對象。換言之,這裡的「繪畫」更多地作為某種被引用的概念或現成物,並如同「微塵花園」那些遠離了使用性脈絡的形式,這種繪畫方式不僅遠離了繪畫手操作的實踐傳統,更藉由一連串非關繪畫傳統的執行程序以逼顯出某個繪畫存有論的空缺。

但圖案與繪畫間的生成關係並非單向,諸如在「花園」系列中編號19的雙連作《再現花園》中,左側確實為透過上述方式將布料圖案改造為繪畫,右側卻是以手繪方式在麻布上模擬花布,兩者間因而形成了似曾相識卻又不斷歧出的微弱差異,如果說似曾相識產生了親暱,不斷歧出的差異卻又抵銷了這種親暱感,相似而有不同,可預期卻又突如其來,這不正是佛洛依德意義下的怪異(uncanny),其中,藝術形式的自主性預設與泛靈論(animism)間僅存在一步之遙的距離。

* * *

當工業時代的可複製圖像得以成為繪畫,「花園」系列創造出的問題意識更像是某種藝術史錯置後的論述效果:總是帶著一些普普藝術(Pop Art)或機制批判的意味,如果說普普藝術憑藉著能指與所指間的任意性關係以翻轉菁英文化的主次位階,最終造成了不再有任何一個值得投注一切的所指的後果——這種相對性仍是組成我們的地方性的關鍵部件,而齊簡式的普普藝術卻不合時宜地選擇重新鑄造出聖像般的繪畫存有,但他的繪畫實踐之所以能夠抵達存有論高度,卻是因為他利用了這種深陷於相對性的空缺,「花園」系列試圖揭示的並非將可複製圖像擢升為繪畫的任何一種現代主義幻見,他棄置了足堪勝任的繪畫技巧,轉而大費周章地製造出繪畫性效果,在商品的日常性維度中重新編織他的繪畫存有論脈絡,相較於去年個展「表面證物:公園」,他現在憑藉的不再是一個仍須後殖民主義再次檢視的形式思維——畢竟,當我們談論形式,有效性仍取決於藝術家置身的城市是否已經獲得充分的全球文化資本——這也使得「穿越後花園」呈現出一種藉著非形式以凸顯形式存有的怪異姿態,隱含在這個個展中的思辨邏輯,更像是在面對空缺時的一項方法論提議。

[1] 見陳貺怡,〈繪畫的真理:談齊簡的《表面證物:公園》〉,該文係收錄於齊簡2014年在弔詭畫廊個展的同名畫冊中,《齊簡 表面證物:公園》,新北市,齊簡藝術,2014,頁21。

[2] 「繪畫體素」來自見陳志誠在法國時期的研究,其基本的界定如:「藝術自身範疇之繪畫質性的主體要素(簡稱繪畫體素)之系譜考:繪畫族語。繪畫之主體要素除了圖畫之物質固有特性外,也含納一種人身軀體之在場於作品」,見陳志誠2005年發表的〈繪畫族語:圖畫歸零之當代複式繪畫〉,收錄於《當代藝術中之繪畫課題國際學術研討會論文集》,台北縣:國立台灣藝術大學,2005。

[3] 這幾個盆栽分別為蘭花與玫瑰,係透過專業廠商將真實的植物翻鑄成形。

本文引自台新銀行文化藝術基金會最新提名觀察人評論:http://talks.taishinart.org.tw/juries/frq/2015091704